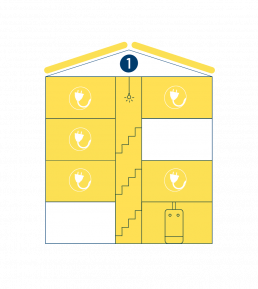

Stromlieferung innerhalb des Hauses

Der Strom von der Dachanlage kann in den Wohneinheiten genutzt werden.

Die Stromerzeugung vom Dach kann am umfangreichsten im Gebäude verwendet werden, wenn die Wohnungen mit Strom aus der Solaranlage versorgt werden. Jedoch ist in Deutschland die Lieferung von Strom sehr stark reguliert, weshalb hierbei viele gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten sind. In diesem Kapitel werden ein „Mieterstrom“-Konzept”, die “Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung” und das „Einzählermodell (Kollektive Selbstversorgung)” erklärt. Der Unterschied: „Vollstromlieferung (Mieterstrom)” ist eine Form von Stromverkauf in die Wohn- oder Gewerbeeinheiten und ggf. an weitere Verbraucher wie Allgemeinstrom, Wallboxen und Wärmepumpen.

Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung wird nur der erzeugte Solarstrom vom Dach vom Anlagenbetreiber geliefert und abgerechnet. Die zusätzlich benötigten Strommengen aus dem Netz kauft sich jede Wohn- oder Gewerbeeinheit über einen frei wählbaren Stromversorger ein.

1.1

Vollstromlieferung (Mieterstrom)

Alle können vom günstigen Solarstrom profitieren.

1.2

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Die Abrechnung findet über intelligente Messsysteme (Smart Meter) statt.

1.3

Einzählermodell (Kollektive Selbstversorgung)

Es gibt nur einen offiziellen Hauptzähler. Das spart jährliche Grundgebühren.

1.1 Vollstromlieferung (Mieterstrom)

Betreiberin: Siehe rechts

Wirtschaftlichkeit: Von den Rahmenbedingungen abhängig

Aufwand: Von der Art der Umsetzung abhängig

Voll-Service

Ein Contractor pachtet das Dach, finanziert, errichtet und betreibt die PV-Anlage und übernimmt die Belieferung der Wohnungen.

Umsetzung ab ca. 15 WE

Teil-Service

Eine Service-Partnerin übernimmt einzelne Pflichten, z.B. den Messstellenbetrieb und die Stromlieferung und Rechnungsstellung. (Lieferkettenmodell).

Umsetzung ab ca. 10 WE

Eigenständige Umsetzung

Die Gebäudeeigentümer*innen machen alles selbst einschließlich der (gewerblichen) Stromlieferung an die Mietenden als Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Umsetzung ab ca. 5 WE

Wird der Strom der PV-Anlage von der Anlagenbetreiberin dafür verwendet, im angeschlossenen Gebäude Personen mit Strom aus der PV-Anlage zu beliefern, dann wird das Konzept vom Gesetzgeber in der Regel „Mieterstrom“ genannt. Dies gilt auch, wenn es sich nicht um Mietende, sondern um Wohnungseigentümer*innen handelt.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

- Es muss die Vollversorgung der teilnehmenden Parteien sichergestellt sein – es muss also auch Netzstrom eingekauft und weitergeliefert werden, wenn die Sonne nicht scheint oder die Anlage aus anderen Gründen keinen Strom erzeugt. Die Wohneinheitenerhalten jeweils eine einzige Rechnung. Diese enthält einen Mischpreis, der die Kosten des PV-Stroms und des Netzstroms berücksichtigt. Die Rechnung muss den Anforderungen an Stromverbraucher entsprechen.

- Jede Partei hat die freie Wahl des Stromversorgerunternehmens – darf also nicht zur Teilnahme an der „Vollstromlieferung” gezwungen werden.

- Der Strom muss auf einem Gebäude erzeugt werden und kann innerhalb eines Quartiers verbraucht werden, allerdings darf er nicht durch das öffentliche Stromnetz geleitet werden.

- Sofern kein Energiedienstleister für diese Aufgabe beauftragt wurde, wird die Anlagenbetreiberin durch die Lieferung von Strom zum Elektrizitäts- und Energieversorgungsunternehmen. Hierdurch entstehen einige energiewirtschaftliche Pflichten

Energiewirtschaftliche Pflichten

- Mitteilung der Basisangaben zur Stromlieferung und die gelieferte Strommenge an den Übertragungsnetzbetreibenden (ÜNB) (in Baden-Württemberg die TransnetBW). Eine Datenübermittlung an die Bundesnetzagentur muss nur auf Verlangen erfolgen.

- Die Anlagenbetreiberin muss einen Stromliefervertrag mit den Haushalten abschließen sowie jährlich eine inhaltlich vollständige Stromrechnung erstellen.

- Die Stromrechnung muss u. a. eine Aufschlüsselung des gelieferten Strommix enthalten. Hierbei gilt es auszuweisen, wieviel Strom aus der eigenen PV-Anlage stammt und wie sich darüber hinaus der Netzstrombezug zusammensetzt.

Ein ausführliches Handbuch mit Musterverträgen und Erklärungen ist im Paket “PV-Strom im Mietshaus” der DGS Franken erhältlich.

Mieterstromförderung

Für die Vollstromlieferung von „Mieterstrom” bei Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben kann eine staatliche Förderung (Mieterstromzuschlag) in Anspruch genommen werden. Die Mieterstromförderung kompensiert die zusätzlichen Kosten zum Teil und wird ebenso wie die Einspeisevergütung für einen Zeitraum von 20 Jahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres garantiert. Die Förderung wird pro kWh geliefertem Solarstrom vom Verteilnetzbetreiber ausgezahlt. Dabei gelten aktuell folgende Grundvoraussetzungen:

- Der Strompreis darf maximal 90 % des örtlichen Grundversorgertarifs entsprechen.

- Die freie Stromversorgerwahl muss in der Regel bestehen bleiben.

- Die maximale Vertragslaufzeit beträgt bei Abschluss 2 Jahre. Nach dieser Vertragslaufzeit ist eine stillschweigende Verlängerung möglich. Die maximale Kündigungsfrist ist stets auf 3 Monate beschränkt.

Betreiberin der Anlage

Je nach Art der Durchführung unterschiedlich; Gebäudeeigentümer*innen oder externes Unternehmen.

Steuern

Umsatzsteuer : Es gilt ein Mehrwertsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlage mit dem notwendigen Zubehör und Speicher. Beim Finanzamt wird man in der Regel automatisch der Kleinunternehmerregelung zugeordnet.

Einkommenssteuer : Befreiung für WEG/MFH, wenn die PV-Anlagengröße kleiner als folgende Rechnung ist: Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten multipliziert mit 15 kWp. Obergrenze: 100 kWp pro Steuerperson.

Messkonzept

- Summenzählermodell ggf. mit virtuellen Zählpunkten

- Alternativ: Doppelte Sammelschiene

Einmalig

- Netzanschluss

- Marktstammdatenregister als Mieterstromanlage

- Inbetriebnahme u. Zuordnung Veräußerungsform Mieterstrom

- Anmeldung beim Finanzamt

Weitere Aufgaben

- Mieterstromkund*innen müssen einen Stromliefervertrag erhalten (Vertragspflicht) und es besteht die Pflicht zur Rechnungsstellung. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Stromkennzeichnung (Energiewirtschaftliche Verpflichtungen).

- Im Zuge der Umsetzung des neuen Messkonzepts muss die Demontage/Stilllegung der alten Stromzähler der teilnehmenden Haushalte beim VNB beantragt werden.

Aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen wird in der Regel mit einer externen Mieterstromunternehmen kooperiert.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die genaue Durchführung des Konzepts und die Finanzierung schaffen: Welche Arbeiten will und kann ich an einen Contractor auslagern?

- Verantwortlichkeiten klären: Wer führt die Abrechnung und die Meldungen durch? Kann die Hausverwaltung helfen? Wird die Person dafür entlohnt?

- Das Vorhaben „PV-Anlage auf dem Hausdach“ mit den anderen Beteiligten im Haus kommunizieren: Vertrauensbasis schaffen, mögliches Betriebskonzept erläutern und auf Fragen eingehen bzw. klären lassen.

2. Beschlussfassung (im Fall von WEG)

- Im Rahmen von WEG-Sitzungen oder Umlaufverfahren müssen Beschlüsse zu „PV: ja oder nein“, „Wer kümmert sich“ und „Welche Art des „Mieterstroms”?“ gefasst werden (Beschlussvorlagen).

- Bei Voll- und Teil-Service: Eine Person wird ermächtigt, Angebote von Contracting-Unternehmen einzuholen und sich um die Angelegenheit zu kümmern. Diese darf dann auch über ein festgelegtes Budget z.B. Auskünfte (ggf. anfallenden Kosten für Beratung, Statik-Gutachten, Auskünfte von der Netzbetreiberin) einholen.

- Tipp: Ist der Beschluss gefasst, einen Contractor mit Voll-Service zu beauftragen, fallen für Sie keine weiteren Aufgaben dieser Liste an. Als nächstes gilt es ein passendes Contracting-Unternehmen zu finden.

3. Durchführung

Bei Teil-Service: I.d.R. erfolgt die Aufteilung/Abgrenzung der Aufgaben in Abstimmung mit dem Contractor. Dieser Dienstleister hat dazu wichtige Tipps für Sie. Aufgaben, die zu verteilen sind:

- Wenn die Anlage selbst finanziert und betrieben werden soll, müssen über einen Kümmerer mehrere Angebote für die Installation der PV-Anlage eingeholt werden.

- Die Angebote werden in einer WEG-Sitzung vorgestellt, besprochen und gemeinsam per Beschluss wird ein Angebot ausgewählt.

(Die Beschlussfassung ist schriftlich festzuhalten.) - Die ermächtige Person und der Solar-Installationsbetrieb legen das Messkonzept fest. Dieses muss mit dem Messstellenbetreiber abgestimmt werden.

- Die Mieterstromlieferantin klärt mit den teilnehmenden Wohn- und Gewerbeeinheiten das Vertrags- und Abrechnungswesen.

- Ist alles abgeklärt, kann die PV-Anlage installiert werden.

- Bei eigenständiger Umsetzung: Es fallen alle Aufgaben wie bei Teil-Service an, sowie alle Aufgaben, die in Tabelle “Details” aufgeführt sind. Dies kann ein individueller und aufwendiger Prozess sein, der die Abstimmung mit der Verteilnetzbetreiberin erfordert.

1.2 Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Betreiberin: Hausgemeinschaft bzw. Gebäudeeigentümer*innen

Wirtschaftlichkeit: Mittel

Aufwand: Meist hoch

Nur der erzeugte Solarstrom wird innerhalb des Gebäudes geliefert und verkauft. Zusätzlich benötigte Strommengen kauft jede Einheit getrennt aus dem Netz ein. Abrechnung findet über intelligente Messsysteme (Smart Meter) statt.

Größter Unterschied zu den anderen in diesem Leitfaden beschriebenen Betriebsmodellen ist, dass die Bewohnende zwei Stromlieferungsverträge anstelle von nur einem haben. Dies heißt konkret, dass der erzeugte erneuerbare Strom getrennt verkauft werden kann und jede interessierte Person im Gebäude den Reststrom aus dem öffentlichen Netz frei bei einem Stromlieferanten seiner/ihrer Wahl einkaufen kann.

Das ist auch für den Allgemeinstrom möglich. Eine Wahl eines gemeinsamen Stromversorgers für das gesamte Haus ist nicht notwendig. Hiermit fällt auch diese Verpflichtung für den Anlagenbetreiber der entsprechenden Lieferantenpflichten (siehe 1.1) in diesem Betriebskonzept weg. Möglich gemacht wird dies über intelligente Messsysteme (Smart Meter). Diese messen den erzeugten Strom der PV-Anlage vom Dach und den verbrauchten Stroms innerhalb der teilnehmenden Wohn- oder Gewerbeeinheit in einem Viertelstunden-Intervall. Über die Gleichzeitigkeit dieser beiden Werte wird die Zuteilung des eigenverbrauchten Stroms vorgenommen.

1.2.1 Finanzierung und Investition für die PV-Anlage

Der gesetzlich vorgeschriebene Gebäudestromnutzungsvertrag wird zwischen dem Anlagenbetreiber und der jeweiligen teilnehmenden Wohn- bzw. Gewerbeeinheit im Gebäude geschlossen.

Darin wird geregelt,

- dass es ein Recht zur (anteiligen) Nutzung des Stroms gibt,

- wie der erzeugte Strom aufgeteilt wird (dynamischer oder statischer Abrechnungsschlüssel),

- wie Kosten durch Betrieb, Erhaltung und Wartung umgelegt werden,

- zu welchem Preis in Cent pro Kilowattstunde der eigenverbrauchte Solarstrom angeboten wird,

- und dass es sich um eine Versorgung durch den Anlagenbetreiber von Letztbetreibern im selben Gebäude oder dessen Nebenanlagen ohne Netzdurchleitung handelt.

Die maximale Vertragslaufzeit zu Beginn beträgt auch hier wie beim Konzept 1.1 Vollstromlieferung (Mieterstrom) 2 Jahre mit einer maximalen Kündigungsfrist von 3 Monaten.

Ein Mustervertrag (1f, PV-Gebäudeversorgung) ist über das Portal PV-Mieten Plus der DGS Franken zu erhalten.

1.2.2 Abrechnungsschlüssel

Im statischen Abrechnungsschlüssel wird analog zu den Einzelanlagen jeder Einheit im Gebäude ein entsprechender fester Anteil am im Viertelstunden-Intervall erzeugten Strom zuteil. Nachteilig ist hier eine mögliche gleichzeitige Einspeisung von Solarstrom und Reststrombezug. (Beispiel: Eine von vier Wohneinheiten im Gebäude ist die momentan einzige Verbraucherin des Solarstroms. Ihr wird aber nur 25 % davon zuteil, weswegen 75 % der erzeugten Strommenge eingespeist wird.)

Im dynamischen Abrechnungsschlüssel wird situativ der im Intervall erzeugte Solarstrom anteilig an alle tatsächlich im Gebäude verbrauchenden Einheiten verteilt. (Beispiel: Zwei von vier Wohneinheiten im Gebäude sind die momentanen Verbraucher des Solarstroms. Diese beiden teilen sodann den im Intervall verbrauchten Solarstrom entsprechend ihren Miteigentumsanteilen auf.)

Schon vor der Verabschiedung des Solarpaket 1 im Mai 2024 wurde dieses Modell in Österreich umgesetzt im Rahmen der → Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen.

Betreiberin der Anlage

Hausgemeinschaft bzw. Gebäudeeigentümer*innen

Steuern

Umsatzsteuer : Es gilt ein Mehrwertsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlage mit dem notwendigen Zubehör und Speicher. Beim Finanzamt wird man in der Regel automatisch der Kleinunternehmerregelung zugeordnet.

Einkommenssteuer : Befreiung für WEG/MFH, wenn die PV-Anlagengröße kleiner als folgende Rechnung ist: Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten multipliziert mit 15 kWp. Obergrenze: 100 kWp pro Steuerperson.

Messkonzept

- Intelligente Messeinrichtungen (Smart Meter) je teilnehmende Wohn-/Gewerbeeinheit

- ggf. zusätzlich Summen- oder Erzeugungszähler für Erfassung überschüssiger

Solarstrommenge nötig

Einmalig

- Netzanschluss

- Marktstammdatenregister

- Inbetriebnahme

- Anmeldung beim Finanzamt

- Meldung Gebäudestromnutzungsvertrag an Messstellenbetreiber

Jährlich

- Eingespeiste Strommenge (VNB)

Weitere Aufgaben

Abrechnung der gelieferten Solarstrommengen je teilnehmender Wohn- oder Gewerbeeinheit entsprechend der Regelungen des Gebäudestromnutzungsvertrag

Sinnvoll v.a. bei großen Gebäuden

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die genaue Durchführung des Konzepts schaffen, Ver-antwortlichkeiten klären: Wer führt die Abrechnung und die Meldungen durch? Wer ist Ansprechpartner*in für Solar-Installationsbetrieb und VNB? Wird die Person dafür entlohnt?

- Finanzierung klären, folgende Möglichkeiten bestehen:

a) Rücklagen

b) Direktkredite/Nachrangdarlehen von einzelnen Wohnungseigentümerinnen oder Unterstützern. Beachten Sie dabei die Prospektpflicht.

c) Siehe auch 1.3.1 - Das Vorhaben, eine PV-Anlage zu installieren, mit der Hausgemeinschaft kommunizieren:

a) Vertrauensbasis schaffen

b) Mögliches Betriebskonzept erläutern

c) Auf Fragen eingehen bzw. klären lassen

Neubau: In der Teilungserklärung festschreiben, dass die für die PV-Anlage vorgesehenen Flächen Teil des Gemeinschaftseigentums sind. Hier kann auch das Betriebskonzept und die Art der Abrechnung fixiert werden (siehe DGS Mustervertrag 1f ). - Bestand: Wenn Flächen umgewidmet werden müssen, müssen alle zustimmen, um die Teilungserklärung zu ändern.

- Sind Mietparteien im Haus, ist auch dies über den oben genannten DGS Mustervertrag 1f möglich.

2. Beschlussfassung bei gemeinschaftlichen Vorhaben

- In einer Sitzung wird abgestimmt, ob und unter welchen Bedingungen eine PV-Anlage betrieben werden soll (Beschlussvorlage). Eine Person wird ermächtigt, Angebote einzuholen und sich um die Angelegenheit zu kümmern. Diese darf dann auch über ein festgelegtes Budget z.B. Beratung einholen.

- Die ermächtige Person holt Angebote für die PV-Anlage ein, bewertet diese und macht sie der Hausgemeinschaft zugänglich.

- Die ermächtigte Person bereitet eine individuelle Beschlussvorlage vor (z.B.: für einen Umlaufbeschluss). Hierbei ist es empfehlenswert, das Betriebskonzept genau auszugestalten.

3. Durchführung

- Die ermächtige Person und der Solar-Installationsbetrieb legen ein Messkonzept fest. Dieses muss mit dem VNB abgeklärt werden.

- Jede teilnehmende Wohneinheit setzt spätestens jetzt ein intelligentes Messystem in Absprache mit dem Messstellenbetreiber ein.

- Die PV-Anlage(n) erhalten auch einen intelligenten Messzähler

- Meldepflicht beachten (Meldepflichten)

- Gebäudestromnutzungsvertrag erstellen und an Messtellenbetreiber melden

- Klärung, wie mit der jährlichen Einspeisevergütung umgegangen wird (Optionen: Ausschüttungen an Eigentümer*innen, Aufstockung Rücklagenkonto, Gegenrechnung mit anderen Kosten etc.)

4. Betrieb

Abrechnung des gelieferten Solarstroms nach dem Gebäudestromnutzungsvertrag zu einem definierten Preis mit allen teilnehmenden Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten Hausinterne Abrechnung aller Ein- und Ausgaben

1.3 Einzählermodell (Kollektive Selbstversorgung)

Betreiberin: Hausgemeinschaft bzw. Gebäudeeigentümer*innen

Wirtschaftlichkeit: Hoch

Aufwand: Hoch

Kleinere Mehrfamilienhäuser mit starkem Zusammenhalt der Bewohner*innen und kurzen Entscheidungswegen (z.B. kleine Hausgemeinschaften, kleine Genossenschaft, Mietshäuser-Syndikat).

Die „Kollektive Selbstversorgung” ist ein Ansatz, in dem eine Hausgemeinschaft gemeinschaftlich eine PV-Anlage betreibt und den erzeugten Strom im Gebäude und den Wohnungen über einen gemeinsamen Zähler verbraucht.

Dies kann auch Vermietung möblierter Zimmer, Einliegerwohnungen, warmvermietete Wohnräume (z. B. Wohnheime) und WEG mit nur einer Stromrechnung betreffen.

Zur einfacheren Handhabung tritt die Hausgemeinschaft gegenüber dem Netzbetreibenden und dem Stromanbietenden wie ein*eine einzelne*r Kund*in auf. Die PV-Anlage wird meist bei diesem Konzept gemeinsam finanziert. Die Deckung der laufenden Kosten einschließlich des Stromeinkaufs wird von der Hausgemeinschaft frei gestaltet und kann z.B. über das Hausgeld oder die Erfassung des Stromverbrauchs über Unterzähler geregelt werden.

1.3.1 Finanzierung und Investition für die PV-Anlage

Bei Neubau können die Kosten der PV-Anlage in die allgemeinen Baukosten integriert werden. Achtung bei staatlich geförderten Wohnbau-Krediten: Wenn die PV-Anlage über diese Kredite mitfinanziert wird, entfällt der Anspruch auf die EEG-Einspeisevergütung (keine Doppelförderung). Berechnen Sie im Zweifel welche Förderung attraktiver ist.

Bei Bestandsgebäuden kann die PV-Anlage z.B. über Direktkredite von Eigentümer*innen, Mietern oder Unterstützerinnen finanziert werden. Gerade bei kleineren Wohnprojekten und diversen Eigentumsstrukturen kann diese Form der Finanzierung leichter sein als die Kreditaufnahme bei einer Bank.

1.3.2 Abrechnung

Es gibt die Möglichkeit, die PV-Anlage sowohl über fixe als auch verbrauchsabhängige Beiträge zu refinanzieren. Die Kosten der PV-Anlage können beim Neubau auf Mieten oder Kaufpreis der Wohnungen umgelegt werden. Beim Bestand können die Kosten der Modernisierungsmaßnahme (PV-Anlage) auf die Miete umgelegt werden (seit 2019 max. 8 Prozent der Modernisierungskosten pro Jahr). Wartung, Versicherung und weitere Betriebskosten können auf die Nebenkosten der Wohneinheiten umgelegt werden.

Für die interne Verrechnung des in den Haushalten verbrauchten Stroms sind weiterhin Stromzähler an den privaten Wohneinheiten hilfreich. Dazu eignen sich eigene Unterzähler. Dadurch muss nur noch einmal die Grundgebühr für einen zentralen Hausanschluss gezahlt werden anstatt der ansonsten anfallenden Grundgebühr für jeden einzelnen Haushalt. Zusätzlich erhält die Anlagenbetreiberin noch die Einspeisevergütung für überschüssigen, ins Netz eingespeisten Strom.

Die Kombination der einzelnen Abrechnungsarten muss individuell geklärt werden. Nicht alle Formen lassen sich miteinander kombinieren, wird eine PV-Anlage z.B. als Modernisierungsmaßnahme umgelegt, kann nicht gleichzeitig der PV Strom als Eigenleistung in der Nebenkostenabrechnung abgerechnet werden.

Ein ausführliches Handbuch mit Musterverträgen und Erklärungen ist im Paket “PV-Strom in Gemeinschaft” der DGS Franken erhältlich

Betreiberin der Anlage

Hausgemeinschaft bzw. Gebäudeeigentümer*innen

Steuern

Umsatzsteuer : Es gilt ein Mehrwertsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlage mit dem notwendigen Zubehör und Speicher. Beim Finanzamt wird man in der Regel automatisch der Kleinunternehmerregelung zugeordnet.

Einkommenssteuer : Befreiung für WEG/MFH, wenn die PV-Anlagengröße kleiner als folgende Rechnung ist: Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten multipliziert mit 15 kWp. Obergrenze: 100 kWp pro Steuerperson.

Messkonzept

- Summenzählermodell ggf. mit virtuellen Zählpunkten

- Bei Wärmepumpen können ggf. „Sonnenstrom“- und Wärmepumpentarife zusammen genutzt werden. Das vorgeschlagene Messkonzepte ist mit dem VNB abzustimmen.

Einmalig

- Netzanschluss

- Marktstammdatenregister

- Inbetriebnahme

- Anmeldung beim Finanzamt

Jährlich

- Eingespeiste Strommenge (VNB)

Weitere Aufgaben

- Falls Umbau der Zählerstruktur nötig: Demontage der Stromzähler bei den teilnehmenden Haushalten; muss beim Verteilnetzbetreibenden beantragt werden, ggf. ist auch eine Stilllegung ohne Demontage möglich

- Interne Abrechnung der Kosten

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die genaue Durchführung des Konzepts schaffen, Verantwortlichkeiten klären: Wer führt die Abrechnung und die Meldungen durch? Wer ist Ansprechpartner*in für Solar-Installationsbetrieb und VNB? Wird die Person dafür entlohnt?

- Finanzierung klären, folgende Möglichkeiten bestehen:

1. Rücklagen

2. Direktkredite/Nachrangdarlehen von einzelnen Wohnungseigentümerinnen oder Unterstützern. Beachten Sie dabei die Prospektpflicht (Erklärung der Prospektpflicht auf S. 11 in folgendem Link).

3. Siehe auch weiter oben: Finanzierung und Investition für die PV-Anlage - Das Vorhaben, eine PV-Anlage zu installieren, mit der Hausgemeinschaft kommunizieren:

1. Vertrauensbasis schaffen

2. mögliches Betriebskonzept erläutern

3. auf Fragen eingehen bzw. klären lassen. - Neubau: In der Teilungserklärung festschreiben, dass die für die PV-Anlage vorgesehenen Flächen, Teil des Gemeinschaftseigentums sind. Hier kann auch das Betriebskonzept und die Art der Abrechnung fixiert werden (siehe DGS Mustervertrag 3d).

- Bestand: Wenn Flächen umgewidmet werden müssen, müssen alle zustimmen, um die Teilungserklärung zu ändern.

- Sind Mietparteien im Haus, gibt es den DGS Mustervertrag 2c: Darin sind Mustermietverträge enthalten.

2. Beschlussfassung bei gemeinschaftlichen Vorhaben

- In einer Sitzung wird abgestimmt, ob und unter welchen Bedingungen eine PV-Anlage betrieben werden soll (Beschlussvorlage „Kollektive Selbstversorgung“). Eine Person wird ermächtigt, Angebote einzuholen und sich um die Angelegenheit zu kümmern. Diese darf dann auch über ein festgelegtes Budget z.B. Auskünfte einholen.

- Die ermächtige Person holt Angebote für die PV-Anlage ein, bewertet diese und macht sie der Hausgemeinschaft zugänglich.

- Die ermächtigte Person bereitet eine individuelle Beschlussvorlage vor (z.B.: für einen Umlaufbeschluss). Hierbei ist es empfehlenswert, das Betriebskonzept genau auszugestalten.

3. Durchführung

- Die ermächtige Person und der Solar-Installationsbetrieb legen ein Messkonzept fest. Dieses muss mit dem VNB abgeklärt werden.

- Wenn im Bestand bisher jede Wohneinheit einen eigenen offiziellen Zähler hatte: Alle Parteien kündigen auf dasselbe Datum ihre Stromlieferverträge. Es wird Kontakt mit dem VNB aufgenommen und auf den Stichtag der Inbetriebnahme der PV-Anlage der Umbau des Messkonzepts terminiert. Ab dann bezieht die Hausgemeinschaft einen Stromtarif eines vorher ausgewählten Energieversorgungsunternehmens.

- Meldepflicht beachten (Meldepflichten)

- Klärung, wie mit der jährlichen Einspeisevergütung umgegangen wird (Optionen: Ausschüttungen an Eigentümer*innen, Aufstockung Rücklagenkonto, Gegenrechnung mit anderen Kosten etc.)

4. Betrieb

Hausinterne Abrechnung durchführen