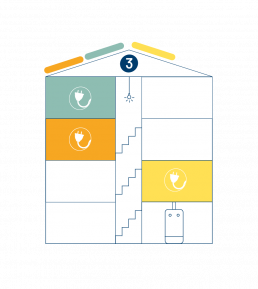

Einzelanlagen

Einzelne Wohneinheiten betreiben jeweils eigene PV-Anlagen.

Wenn alle anderen Konzepte nicht in Frage kommen (z.B. Allgemeinstromverbrauch für einen wirtschaftlichen Betrieb zu gering, oder nicht genügend beim Mieterstrom mitmachen wollen), aber Einzelne investieren wollen, ist dies eine Möglichkeit PV auf dem Dach zu installieren.

3.1

Einzelanlagen

Hoher Eigenstromanteil durch mehrere separate PV-Anlagen auf einem Dach.

3.2

Anlagenmiete

Bewohnende müssen nicht selbst in die Anlage investieren, profitieren aber vom günstigen Eigenbrauch. Abrechnung läuft über gesonderte Mietverträge.

3.3

Balkon-Solar

Einfache Umsetzung von in der Größe limitierten PV-Anlagen mit kurzen wirtschaftlichen Amortisationszeiten.

3.1 Einzelanlagen

Betreiberin: Jeweilige Wohneinheit

Wirtschaftlichkeit: Mittel

Aufwand: Mittel

In Mehrfamilienhäusern mit Interesse einzelner Parteien an einer PV-Anlage sowie bei exklusivem Dachnutzungsrecht einzelner Parteien (bspw. Dachgeschosswohnung) ist dieses Konzept gut geeignet. Auch, wenn im Gebäude eine Partei einen überdurchschnittlich hohen Stromverbrauch hat (z.B. Gewerbe), kann dieses Konzept sinnvoll sein. Der Betrieb der PV-Anlage ist aus Sicht des EEG mit dem Betrieb auf einem Einfamilienhaus vergleichbar.

Das Dach kann in Teilstücken an die einzelnen Wohnparteien vermietet werden. Diese errichten eine PV-Anlage und verbrauchen den Strom in ihren Wohnungen. Die Überschüsse werden in das öffentliche Netz eingespeist. Ein entsprechender Pachtvertrag zwischen Gebäudeeigentümer*innen und Wohnungsnutzer*in regelt die Haftung und ggf. die Vergütung für die Flächennutzung.

Praxisbeispiel

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung einer Einzelanlage finden Sie unter diesem Link zum Film → “Praxistest: Lohnt sich Photovoltaik auf dem Mehrfamilienhaus?”

Betreiberin der Anlage

Jeweils die Partei, die den Strom in der Wohnung nutzt.

Steuern

Umsatzsteuer: Es gilt ein Mehrwertsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlage mit dem notwendigen Zubehör und Speicher. Beim Finanzamt wird man in der Regel automatisch der Kleinunternehmerregelung

Einkommenssteuer: Befreiung für WEG/MFH, wenn die PV-Anlagengröße kleiner als folgende Rechnung ist: Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten multipliziert mit 15 kWp. Obergrenze: 100 kWp pro Steuerperson.

Messkonzept

Zweirichtungszähler je Anlagenbetreiberin (ersetzt den bisherigen Verbrauchszähler).

Einmalig

- Netzanschluss

- Inbetriebnahme inkl. Meldung, dass Eigenverbrauch

- Marktstammdatenregister

- Anmeldung beim Finanzamt

Jährlich

- Eingespeiste Strommenge (VNB

Weitere Aufgaben

Der*die Gebäudeeigentümer*in schließt Pachtverträge mit den PV-Anlagenbetreiberinnen ab.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die genaue Durchführung des Konzepts und die Finanzierung schaffen.

- Den Plan, eine oder mehrere PV-Anlagen auf dem Dach zu betreiben mit dem Haus kommunizieren.

- Informationen zu möglicher Ausführung geben:

- Auslegung der PV-Anlage anhand von Plänen

- ggf. Platzbedarf an Gemeinschaftsfläche

- Umbaumaßnahmen für Wechselrichter und an Zählerschränken

- Das Betriebskonzept erläutern.

- Bei „Einzelanlagen” sollte möglichst offen über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage gesprochen werden.

- Eruieren, wie viele Parteien Interesse an einer PV-Anlage haben, damit die Dachflächen gerecht aufgeteilt werden können.

- Auf Fragen eingehen bzw. klären lassen und eine Vertrauensbasis schaffen.

Bei WEGWEG

Bei WEGWEG

- Vorbereitung der Verträge zur Dachnutzung (Siehe Zusatzvertrag 4a PV-Dachmiete).

- Die Betreiberin der PV-Anlage haftet für eventuell durch die PV-Anlage entstehende Schäden am Gebäude oder bei Dritten. Ein entsprechender Dachpachtvertrag und die Verpflichtung zum Abschluss einer Photovoltaik-Haftpflichtversicherung ist die Grundlage für eine Nutzung der Dachfläche.

2. Beschlussfassung

3. Durchführung

- Solar-Installationsbetrieb installiert die PV-Anlage.

3.2 Anlagenmiete

Betreiberin: Jeweilige Wohneinheit

Wirtschaftlichkeit: Mittel

Aufwand: Mittel

Wie das Konzept „Einzelanlagen“, mit einer Besonderheit: Wenn die Wohnungen nicht überwiegend von den Eigentümer*innen selbst genutzt werden, wird eine Einzelanlage an die Mietpartei vermietet, sodass Betreiberin und Verbraucher*in identisch sind.

Das Konzept „Anlagenmiete“ ist im Grundsatz identisch mit dem Konzept „Einzelanlagen”. Der Unterschied ist jedoch, dass die Eigentümer*innen der PV-Anlagen nicht die Betreiberinnen der Anlagen sind (Betrieb und Besitz

Es wird empfohlen, die Vermietung der Anlagen zu einem festgesetzten Mietpreis (erzeugungsunabhängig monatlich oder jährlich) zu vermieten. Mustermietvertrag siehe DGS Franken 2a. Mit einem zusätzlichen Servicevertrag (Muster siehe DGS Franken 5) kann die technische Betriebsführung an den*die Anlageneigentümer*in zurückgegeben werden.

Betreiberin der Anlage

Jeweils die Partei, die den Strom in der Wohnung nutzt.

Steuern

Umsatzsteuer: Es gilt ein Mehrwertsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation von Photovoltaik-Anlage mit dem notwendigen Zubehör und Speicher. Beim Finanzamt wird man in der Regel automatisch der Kleinunternehmerregelung

Einkommenssteuer: Befreiung für WEG/MFH, wenn die PV-Anlagengröße kleiner als folgende Rechnung ist: Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten multipliziert mit 15 kWp. Obergrenze: 100 kWp pro Steuerperson.

Messkonzept

Zweirichtungszähler je Anlagenbetreiberin

Einmalig

- Netzanschluss

- Inbetriebnahme inkl. Meldung, dass Eigenverbrauch stattfindet

- Marktstammdatenregister

- Anmeldung beim Finanzamt

Jährlich

- Eingespeiste Strommenge (VNB

Weitere Aufgaben

Wie beim Konzept „Einzelanlagen”, mit einem zusätzlichen Mietvertrag für die PV-Anlage und ggf. einem Servicevertrag für die technische Betriebsführung.

Das Dach kann an ein Contracting-Unternehmen vermietet werden, das die PV-Anlagen errichtet und an die Bewohner*innen weitervermietet.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die genaue Durchführung des Konzepts und die Finanzierung schaffen.

- Den Plan, eine oder mehrere PV-Anlagen auf dem Dach zu betreiben mit dem Haus kommunizieren.

- Informationen zu möglicher Ausführung geben:

- Auslegung der PV-Anlage anhand von Plänen

- ggf. Platzbedarf an Gemeinschaftsfläche

- Umbaumaßnahmen für Wechselrichter und an Zählerschränken

- Das Betriebskonzept erläutern.

- Bei „Einzelanlagen” sollte möglichst offen über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage gesprochen werden.

- Eruieren, wie viele Parteien Interesse an einer PV-Anlage haben, damit die Dachflächen gerecht aufgeteilt werden können.

- Auf alle Fragen eingehen und eine Vertrauensbasis schaffen.

Bei WEGWEG

Bei WEGWEG

- Vorbereitung der Verträge zur Dachnutzung (Siehe DGS Mustervertrag 3a).

- Die Betreiberin der PV-Anlage haftet für eventuell durch die PV-Anlage entstehende Schäden am Gebäude oder bei Dritten. Ein entsprechender Dachpachtvertrag und die Verpflichtung zum Abschluss einer Photovoltaik-Haftpflichtversicherung ist die Grundlage für eine Nutzung der Dachfläche.

- Die Anlage wird an den*die jeweilige*n Mieter*in vermietet.

2. Beschlussfassung

3. Durchführung

- Solar-Installationsbetrieb installiert die PV-Anlage.

3.3 Balkon-Solar

Betreiberin: Jeweilige Wohneinheit

Wirtschaftlichkeit: Gering

Aufwand: Gering bis mittel

Balkon-Solaranlagen sind seit einigen Jahren auch in Deutschland verbreitet. Sie funktionieren wie „Einzelanlagen”, die vom Haushalt selbst betrieben werden. Der große Unterschied ist, dass der Strom nicht über einen separaten Zähler an den Stromkreis angeschlossen ist, sondern dass die „Balkon-Solaranlage” über einen (Spezial-)Stecker direkt in den Stromkreis des Haushalts einspeist. Dort wird der Strom direkt von Haushaltsgeräten verbraucht – überflüssiger Strom fließt ins öffentliche Netz, ohne dass die Betreiberin dafür eine Einspeisevergütungeinfordert. In der Größe sind Balkon-Anlagen stark limitiert (meist ein bis zwei Module).

Ein Mietshaus könnte standardisiert meist mit ein bis zwei Modulen pro Wohneinheit ausgestattet werden, die mit der Wohnung vermietet werden (siehe auch 3.2). Alternativ können die Mieter*innen selbst ihre Balkon-Anlage mit Rücksprache mit der/dem Vermieter*in installieren. Diese*r muss auf einer Eigentümer*innenversammlung abklären, ob es hausinterne Vorgaben hierzu gibt (z.B. einheitliche Module, Sammelbestellung). Dadurch, dass Balkon-Solaranlagen jedoch im Katalog der priviligierten baulichen Veränderungen zu finden sind, darf diese jedoch nicht mit strengen Vorgaben (bspw. Windlastgutachten, statische Gutachten) verhindert werden. Insgesamt tragen Balkon-Anlagen weniger zum Klimaschutz bei als Dachanlagen, da sie in der Regel deutlich kleiner sind. Eine Kombination mit Dachanlagen ist möglich, es bedarf jedoch der Abstimmung mit dem Netzbetreibenden. Nutzen Sie für aktuelle Informationen die Portale balkon.solar, freiburg.de/pv und pvplug.de.

Wichtig ist zudem, dass Balkon-Solar-Anlagen nicht mehr mit anderen Erzeugungsanlagen z. B. auf dem Dach zusammengerechnet werden für die Berechnung der dortigen Einspeisevergütung und technischen weiteren Vorgaben.

Betreiberin der Anlage

Jeweils die Partei, die den Strom in der Wohnung nutzt.

Steuern

In der Regel keine Besteuerung.

Messkonzept

Es reicht ein einfacher Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre für den Anschluss. Übergangsweise muss vom Netzbetreiber auch ein Zähler ohne Rücklaufsperre geduldet werden bis dieser ausgetauscht werden kann.

- Marktstammdatenregister

Weitere Aufgaben

Siehe Kapitel 3.1 (Einzelanlagen) bzw. Kapitel 3.2 (PV-Anlagenmiete)

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitung

- Klarheit über die Funktionsweise und die geltenden Regeln für Balkon-Solaranlagen schaffen.

- Prüfen, ob die Hauselektrik und der Stromzähler geeignet sind. Hierfür am besten mit einem Elektrobetrieb in Kontakt treten.

- Den Plan Balkon-Solaranlagen zu betreiben mit dem*der Gebäudeeigentümer*in kommunizieren und eine Erlaubnis einholen.

- Bei WEGWEGVorgaben bspw. über Aussehen und Typ der Module machen.

- Informationen zu möglicher Ausführung geben.

- Auf Fragen eingehen bzw. klären lassen.

- Vertrauensbasis schaffen.

2. Beschlussfassung (bei WEG

- In einer Sitzung wird abgestimmt unter welchen Bedingungen eine Balkon-Solaranlage angebracht werden darf.

3. Durchführung

- Die jeweiligen Parteien kümmern sich, am besten gemeinsam, um die Beschaffung der Anlage und beauftragen bei Bedarf für die Montage oder Installation Fachbetriebe.

- Die jeweilige Betreiberin kümmert um die Meldepflich.